Elfride Irawati: Meneliti HIV dalam Kesunyian

Nama Elfride Irawati Sianturi tidak lagi asing bagi masyarakat Jayapura, Papua. Masyarakat setempat, khususnya penyintas Human Immunodeficiency Virus (HIV) beserta keluarganya, sebagian menganggap Elfi selayaknya suster atau perawat.

Hal itu beralasan karena sebutan atau profesi apoteker dan farmasis kurang dikenal di sana. Sehingga masyarakat setempat menilai, apa pun profesi yang berhubungan dengan bidang disebut sebagai suster atau dokter.

Elfride lulus dari Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada tahun 1999, dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) di fakultas dan universitas yang sama tiga tahun setelahnya.

“Saya baru ke Jayapura tahun 2011. Ketika di Jakarta, ada ruang di hati saya yang kosong ‘saya mau ngapain ya?’ Namanya anak muda, kita mencari sesuatu yang berbeda,” katanya.

Kota Jayapura, sebuah kota dimana Elfride memulai penelitian antropologi kesehatan di Papua. Sumber: Wikimedia Commons

Awal 2010, Elfride sempat berpikir hidupnya belum berarti untuk masyarakat. Pergulatan ini semakin intens ketika dia mendapatkan informasi bahwa kasus HIV meningkat pesat di Papua. Padahal, waktu itu ia masih mengejar gelar masternya. Begitu lulus, Elfrida bergegas dan memutuskan bergabung ke Jayapura Support Group sebagai relawan.

“Saya melihat angka HIV di Papua tinggi, tetapi kok belum banyak yang bisa dilakukan di sana. Lalu saya hubungi seseorang di Jayapura Support Group. Saya mau jadi volunteer di situ. Saya datang ke Papua itu pada tanggal 5 Januari 2011 sebagai volunteer,” ujarnya.

Setahun setelahnya, Elfride diterima menjadi dosen farmasi di Universitas Cendrawasih. Namun, pekerjaannya itu tidak membuatnya berhenti memperhatikan fenomena sosial HIV di sana. Hingga kini, disela kesibukannya sebagai dosen, Elfride menghasilkan banyak penelitian mengenai antoprologi kesehatan di Papua, mulai dari stigma, kualitas hidup, dan bahkan penerimaan masyarakat asli Papua terhadap para pengidap HIV.

Elfride Irawati. Sumber: LinkedIn

Dalam Kesunyian: Merintis studi antropologi kesehatan di Papua

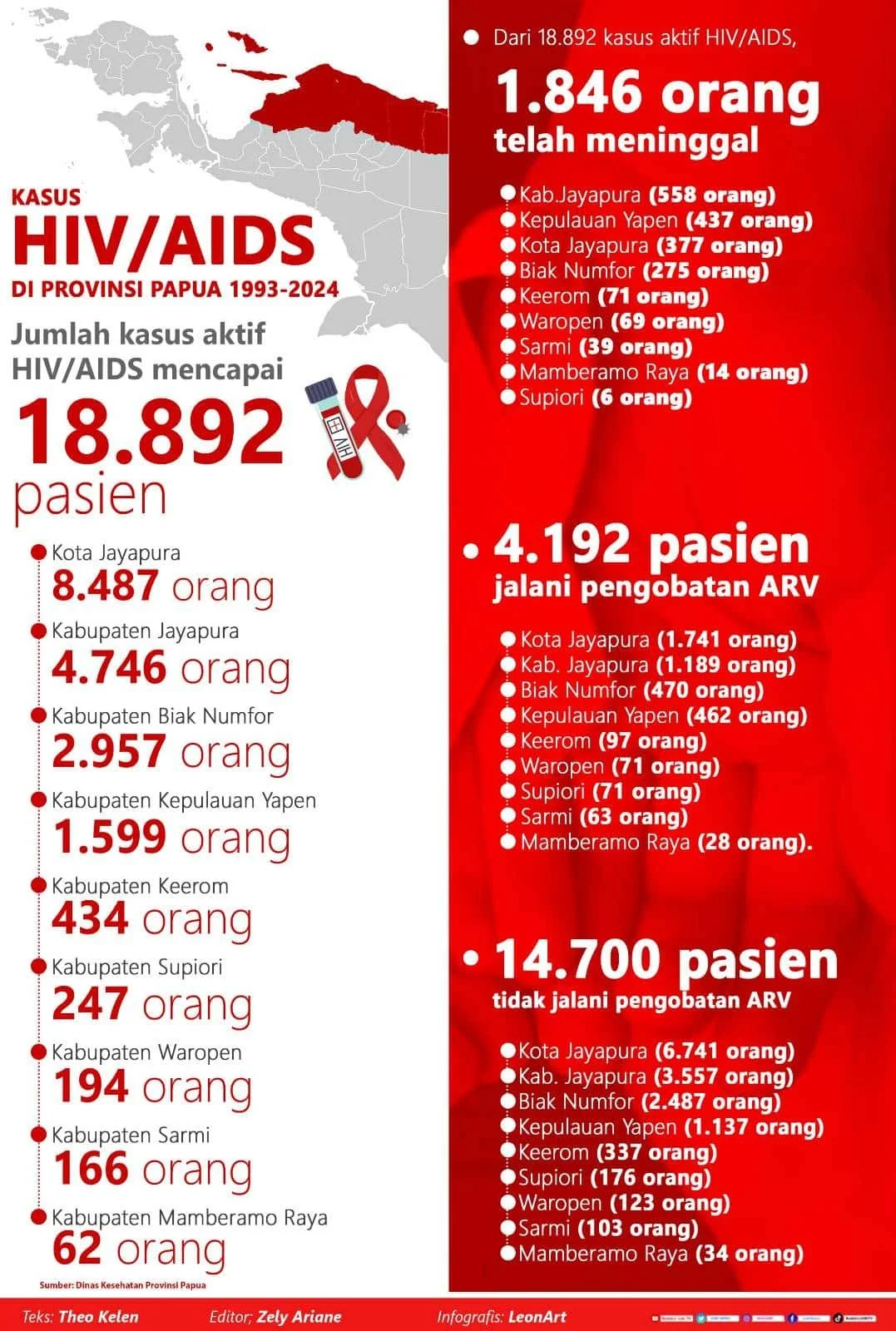

Menurut laporan Jubi.id pada Februari 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat 18.892 pasien kasus aktif , namun hanya 4.192 pasien yang menjalani pengobatan. Hal ini dikarenakan oleh stigma, minimnya pengetahuan, dan akses kesehatan yang kurang memadai.

Sumber infografis: Jubi.id

Kondisi memprihatinkan ini menyulut semangat Elfride untuk “banting setir” dari farmasis murni menuju antropologi kesehatan. Dengan beasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ia melanjutkan studinya sebagai pengajar dan meraih gelar doktor tahun 2020 di Universitas Groningen dengan spesialisasi yang mengarah pada antropologi—yaitu tepatnya tentang bagaimana obat-obatan para farmasis ini diterima oleh masyarakat.

Elfrida mengamati dan berkeyakinan belum ada penelitian mengenai antropologi kesehatan (health anthropology) untuk komunitas marjinal di Papua.

“Kita misalnya mempunyai penelitian yang hebat, clinical trial dan menemukan obat yang baik. Namun, obat yang baik itu kan, kalau tidak diminum dengan baik apa akan berdampak baik?” katanya.

Menurut Elfride, health anthropology itu tidak banyak dilakukan, apalagi terkait masyarakat marjinal di wilayah yang minim akses. Tidak seperti uji klinis obat, yang lebih menarik dan bergengsi di bidang farmasis walau mencapai puluhan juta rupiah.

“Penelitian itu perjalanan sendiri dalam kesunyian. Ini perjalanan yang sepi, untuk mendapatkan grant itu susah,” ujarnya.

Penelitian yang dibuatnya pun tidak banyak didukung dengan grant. Karena itu, 97 persen ongkos penelitiannya selama ini merupakan uang pribadinya. (Lihat

“Karena isu ini gak seksi. Atau mungkin saya yang kurang pintar membuat proposal yang membuat orang tertarik. Saya merasa, kalau mau dapat pendanaan (dengan proposal) kan dikemas dengan manis. Nah saya belum bisa,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Elfride, lokasi penelitiannya juga kurang aman dan butuh biaya besar untuk sampai di sana. Hal ini, menurut Elfride, juga menjadi faktor farmasis lain tidak tertarik melakukan penelitian tentang HIV di Papua.

Ia pun kemudian merencanakan untuk membuat penelitian yang menyoroti mengenai HIV di Papua, misalnya tentang asosiasi etnisitas dengan penerimaan obat, stigma yang dihadapi para pengidap, kebiasaan mereka yang berisiko tertular HIV, serta interaksi dengan petugas kesehatan. (Simak daftar penelitian Elfride dalam link Google Scholar ini).

Berdasarakan hasil penelitiannya selama bertahun-tahun di Tanah Papua, jalur utama penularan HIV adalah melalui hubungan seks heteroseksual yang tidak aman atau berisiko, baik dalam relasi seks komersial atau non-komersial. Situasi ini merupakan dampak dari rendahnya pengetahuan dan akses ke layanan dasar, dan terlebih ke layanan kesehatan reproduksi dan HIV dan AIDS.

Pemerintah harus memperhatikan kualitas sistem kesehatan di Papua. Sumber: Wikimedia common.

Tantangan sebagai Peneliti di Papua

Pada tahun 2018, Elfride bercerita bahwa ia nyaris ditangkap polisi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, lantaran dituduh sebagai antek Belanda. Padahal, kedatangannya saat itu murni sebagai peneliti dari Universitas Groningen dan sudah mengantongi surat izin dari pemerintah daerah.

“Saya waktu itu lagi di Mimika. Saya mewawancarai Suku Komoro. Mereka tahu saya dari organisasi mana (Universitas Groningen). Pulangnya, saya baru dapat info (ditelepon narasumber) bahwa ada polisi yang mencari saya yang dikira dari organisasi luar negeri. beruntung saya langsung pulang,” katanya.

“Sebagai peneliti tidak selalu menyenangkan. Penelitian pada tahun 2018 itu, saya hampir ditangkap karena saya dikira antek Belanda. Jadi, ketidakpercayaan di sana tinggi sekali,” katanya.

Walau demikian, ia menemukan kehangatan pada masyarakat Papua. Masyarakat Papua yang cenderung komunal, bersikap akrab dengan Elfride. Karena itu, dia merasa bahagia bisa melakukan penelitian dan berinteraksi dengan masyarakat Papua.

“Karena sudah dekat banget, mereka banyak cerita dengan saya. Bahkan sampai selingkuhan saja mereka, cerita. Jadi sampai bersifat pribadi mereka cerita. Saya melakukan kebahagian [berinteraksi dengan masyarakat Papua], ujung-ujungnya dapat paper,” katanya.

Hasil Penelitian: Pengobatan Masyarakat Papua Terkendala Stigma dan Komunikasi

Bersama empat ilmuwan Indonesia lainnya, Elfride berhasil meriset dan menghasilkan jurnal berjudul “Daily struggle to take antiretrovirals: a qualitative study in Papuans living with HIV and their healthcare providers”. Makalah ini dipublikasikan di British Medical Journal Publishing Group tahun 2020 lalu,

Penelitian kualitatif ini mengungkapkan pengalaman orang Papua yang hidup dengan HIV dalam menjalani terapi antiretroviral (ART) dari sudut pandang pasien dan penyedia layanan kesehatan (HCP). Sebanyak 13 pasien atau penyintas HIV dan 14 petugas kesehatan, berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai narasumber. Di antara belasan penyintas HIV tersebut, 8 orang adalah perempuan. Sedangkan sebanyak 11 pasien itu didiagnosis di klinik konseling dan pengujian sukarela setelah gejala penyakit yang berkelanjutan.

Elfride dan rekannya mengidentifikasi keyakinan dan pengetahuan pribadi pasien tentang ART, agama, komunikasi verbal dan nonverbal antara tenaga kesehatan dengan pasien, keuangan dan transportasi, dukungan sosial, dan tanggung jawab lainnya sebagai faktor penting bagi pasien dalam menghadapi penggunaan ART. Elfride menemukan bahwa pengetahuan, keyakinan, dan rutinitas pasien serta lingkungan layanan kesehatan berdampak pada penggunaan obat oleh pasien.

Masih terdapat penyintas HIV yang enggan menjalani terapi ART. Kurangnya pengetahuan bagi penyintas HIV menjadi salah satu penyebabnya. Penyintas ini lebih percaya dengan pengobatan tradisional.

Di sisi lain, kepercayaan religius juga mempunyai andil bagi para penyintas HIV. Kepercayaan religius mendorong terbentuknya harapan bahwa HIV dapat disembuhkan. Mereka percaya pengobatan ART adalah bantuan dari Tuhan.

Namun, komunikasi antar penyintas HIV dan petugas kesehatan di sana masih menjadi kendala. Seorang pasien mengungkapkan bahwa perawat sering melakukan sosialisasi, tetapi dia merasa tidak mendapatkan apa pun alias tidak mengerti. Di sisi lain, salah satu petugas kesehatan mengaku kesulitan memiliki kata-kata sederhana yang dapat dimengerti masyarakat Papua.

Dalam wawancara dengan SISJ, Elfride menjelaskan tenaga kesehatan di sana kebanyakan bukan asli Papua atau migran sehingga banyak dari mereka yang tidak bisa menguasai bahasa lokal. Sedangkan masyarakat Papua masih banyak yang belum lihai berbahasa Indonesia.

“Terjadi masalah komunikasi. Ketika kita ngomong, dia (orang Papua) tidak mengerti. Sebenarnya karena komunikasinya, kita pakai bahasa Indonesia, dia tidak bisa. Di daerah pegunungan itu banyak (belum bisa bahasa Indonesia). Kurang huruf itu biasa. Bikin kalimat kurang subjek atau predikat, itu sudah biasa meski sudah masuk universitas. Apalagi kalau belum,” katanya.

Catatan untuk Indonesia dan Papua

Perempuan farmasis ini juga meninggalkan catatan untuk para petugas kesehatan di sana. Ia berharap petugas kesehatan meningkatkan kemampuan berbahasa lokal Papua, dan memahami karakter orang Papua, agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi.

“Kadang yang mungkin kita sebut kasar, itu bisa jadi baik bagi orang Papua. Tenaga kesehatan di sini harus banyak belajar. Perpsektifnya harus berbeda,” katanya.

Stigmatisasi juga menjadi masalah serius dalam penanganan HIV di Papua. Karena itu, para penyintas HIV masih tidak ingin keluarga atau tetangganya mengetahui bahwa mereka mengidap HIV. Mereka juga keberatan bila petugas kesehatan datang ke rumahnya lantaran kunjungan tersebut dapat dicurigai berkaitan dengan HIV.

“Entah itu penyakit HIV, TBC, orang Papua mendapatkan stigma paling jelek kalau kita komparasi dengan orang migran,” katanya.

Program pengurangan stigma tampaknya diperlukan untuk memaksimalkan dampak kebijakan HIV serta penyediaan ART. Kabar bahwa perempuan yang terinfeksi HIV, menjalani ART, dan berhasil memiliki bayi tanpa infeksi HIV, dapat mengubah persepsi masyarakat dan petugas kesehatan.

Ketakutan akan pengungkapan status HIV dan stigma yang terkait dapat menghambat perawatan yang lebih dekat dengan rumah. Hal ini tidak hanya ditemukan sebagai hambatan untuk mendapatkan pasokan ART, tetapi juga untuk menghambat pembahasan tentang penyakit dan pengobatan.

Dalam makalah ilmiahnya, Elfride menjelaskan bahwa hubungan positif dengan orang lain dapat menjadi hal yang ampuh untuk mendukung pasien dari waktu ke waktu dan mengurangi risiko penghentian ART. Dukungan keluarga sangat penting untuk hadir untuk pengobatan ART. Keberadaan keluarga akan membantu pasien mengatasi rasa takut tentang pengobatan dan masalah sosial.

Tidak hanya berkaitan dengan faktor komunikasi dan permasalahan sosial, penelitian yang dilakukan Elfri dan kawannya juga meninjau keuangan dan transportasi penyintas HIV, penyediaan layanan kesehatan bagi pasien, dan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi pasien untuk terapi ART. Pasien menganggap bahwa infrastruktur dan pemantauan laboratorium di puskesmas tidak memadai. Hanya satu ruangan kecil yang digunakan untuk semua pasien sehingga menimbulkan rasa takut terpapar HIV positif kepada orang lain.

Hasil Penelitian Elfride

Elfri dan kawannya juga sempat menghasilkan penelitian berjudul “The association between ethnicity, stigma, beliefs about medicines and adherence in people living with HIV in a rural area in Indonesia” yang diterbitkan BioMed Central.

Sebanyak 363 penyintas HIV di Papua yang menjadi peserta atau responeden dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, 65,9% peserta melaporkan patuh untuk mengonsumsi obat. Tidak ada perbedaan signifikan dalam jenis kelamin, status perkawinan, memiliki anak, pendidikan, pekerjaan, orientasi seksual, agama, dan jenis rejimen antara peserta yang tidak patuh dan yang patuh. Perbedaan signifikan diamati dalam usia dan etnis antara peserta yang patuh dan yang tidak patuh. Alasan paling umum untuk tidak patuh adalah lupa minum ART (72,1%), sembarangan minum ART (51,4%) dan sikap terhadap pengobatan (55,9%).

Penelitian ini menemukan bahwa stigma, sebagaimana dinilai oleh skala stigma HIV, merupakan faktor signifikan yang mengurangi kepatuhan pada People Living with HIV (PLHIV). Hanya satu dari subskala stigma HIV, yaitu perasaan lebih jauh atau semakin berjarak secara sosial, yang dikaitkan dengan ketidakpatuhan. Sedangkan menyalahkan dan diskriminasi tidak signifikan. Mengalami stigma dapat menyebabkan rasa takut kehilangan pendamping, serta mengakibatkan penghindaran pengobatan sehingga menyebabkan ketidakpatuhan.

PLHIV merasakan kebutuhan yang relatif tinggi untuk ART, tetapi juga memiliki kekhawatiran tentang penggunaan yang berlebihan. Keputusan untuk menjalani ART mungkin tidak didasarkan pada rasio risiko dan manfaat ART saja, tetapi faktor lain seperti pandangan negatif (stigma) masyarakat terhadap penyintas HIV.

Selain meneliti kehidupan penyintas HIV di Papua, Elfride juga sempat melakukan health anthropology terkait penyakit tuberkulosis, pandemi Covid-19, dan sebagainya. Berbagai penelitiannya dapat dibaca:

https://scholar.google.com/citations?user=sVg5EeUAAAAJ&hl=en

Harapan Elfride

Prevalensi infeksi HIV di Provinsi Papua adalah 2,4% yang 24 kali lebih tinggi dari angka nasional di Indonesia. Menurut Elfi, tidak hanya orientasi seksual yang beragam, keengganan orang Papua mengenakan alat kontrasepsi berupa kondom menjadi salah satu penyebab penularan HIV. Tidak hanya itu, orang Papua juga minim mendapatkan edukasi untuk menghindari seks yang berisiko.

“Jadi ya pendidikan seks yang kurang, dan penggunaan kondom yang tidak disesuaikan dengan adat istiadat, ini yang menjadi masalah,” katanya.

Ia juga berharap masyarakat Papua mendapatkan pendidikan yang lebih baik, termasuk edukasi seks. Lebih jauh, Elfi bercita-cita anak-anak Papua kelak banyak yang bisa berkuliah dan membagikan ilmunya kepada teman-temannya.

“Saya pikir tugas saya ialah melahirkan dan membantu mereka bisa sekolah farmasi Univeritas Cendrawasih, lulus lalu bekerja kembali ke tanahnya. Sehingga ilmu-ilmu itu bisa dia bagi ke temannya dengan bahasa daerahnya sendiri. Bagi saya itu lebih baik dan menjadi pencapaian terbesar di penelitian saya,” ujarnya.

Elfride mengatakan penelitian yang dilakukannya masih berlangsung di kawasan kota. Ke depan, bila memungkinkan, ia akan menjangkau masyarakat Papua di daerah pegunungan atau di daerah pedalaman.

“Saya kan masih di daerah kota ya, saya pikir lebih baik kalau saya bisa menjangkau di titik di mana masih ada pertanyaan besar. Sebenarnya masyarakat pedalam itu yang lebih membutuhkan,” katanya.